Plusieurs chercheurs ont relié l'oeuvre de Maurice Leblanc à l'affaire de Rennes-le-Château (RLC). S'il n'a pas été le premier, Patrick Ferté donne en 1992 dans son Arsène Lupin Supérieur Inconnu une profusion d'échos propre à interroger ceux qui, comme moi, ont le plus grand mal à prendre l'affaire au sérieux.

de Maurice Leblanc à l'affaire de Rennes-le-Château (RLC). S'il n'a pas été le premier, Patrick Ferté donne en 1992 dans son Arsène Lupin Supérieur Inconnu une profusion d'échos propre à interroger ceux qui, comme moi, ont le plus grand mal à prendre l'affaire au sérieux.

Les récents approfondissements contés ici m'ont conduit à une hypothèse : et si les coïncidences entre l'oeuvre de Leblanc et l'affaire RLC ne témoignaient pas de la transmission par Leblanc d'un quelconque savoir ésotérique, mais plutôt d'une influence essentielle de son oeuvre sur les manipulateurs à l'origine de la mystification ?

A noter illico qu'il ne s'agit que d'imaginer une influence prépondérante, car il a été récemment démontré que la photo de la "Borne ALCOR" près de RLC, une des "preuves" de l'affaire, était un document trafiqué et que la pierre originale, retrouvée (voir ici, temps 44'), n'avait jamais porté l'expression Ad lapidem currebat olim regina, imaginée par Leblanc dans La Comtesse de Cagliostro (mais les faussaires avaient laissé à leurs victimes le soin de cette identification).

été récemment démontré que la photo de la "Borne ALCOR" près de RLC, une des "preuves" de l'affaire, était un document trafiqué et que la pierre originale, retrouvée (voir ici, temps 44'), n'avait jamais porté l'expression Ad lapidem currebat olim regina, imaginée par Leblanc dans La Comtesse de Cagliostro (mais les faussaires avaient laissé à leurs victimes le soin de cette identification).

Si RLC a focalisé l'attention, le trio des manipulateurs, Cherisey-Plantard-Sède, l'intégrait à un "triangle d'or" Gisors-Stenay-RLC, qui correspondrait avec une parfaite adéquation aux trois romans de guerre de Leblanc. Trois ouvrages en apparence indépendants parurent sur ces lieux, sous la seule signature de Gérard de Sède, mais dont le trio se partageait les droits d'auteur.

Ce fut d'abord Les templiers sont parmi nous (1963), révélant la présence dans une salle souterraine de Gisors de 30 coffres... L'affaire aujourd'hui oubliée fit tant de bruit à l'époque que Malraux organisa une campagne de fouilles. Ces 30 coffres rappellent la salle souterraine de L'île aux 30 cercueils (1919), dont le plafond est soutenu par 30 pierres dressées correspondant à 30 menhirs en surface. Il y a un Prieuré dans cette île SIllONnée d'un réseau de communications souterraines, évoquant le Prieuré de Sion, et ce Prieuré est habité par un Antoine, fêté le 17 janvier...

Les templiers sont parmi nous (1963), révélant la présence dans une salle souterraine de Gisors de 30 coffres... L'affaire aujourd'hui oubliée fit tant de bruit à l'époque que Malraux organisa une campagne de fouilles. Ces 30 coffres rappellent la salle souterraine de L'île aux 30 cercueils (1919), dont le plafond est soutenu par 30 pierres dressées correspondant à 30 menhirs en surface. Il y a un Prieuré dans cette île SIllONnée d'un réseau de communications souterraines, évoquant le Prieuré de Sion, et ce Prieuré est habité par un Antoine, fêté le 17 janvier...

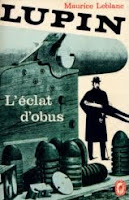

En 1971 paraît La race fabuleuse, agitant diverses idées autour de la dynastie mérovingienne et de Stenay, ville royale choisie par Dagobert II. Divers indices permettent d'identifier la ville imaginaire de Corvigny, dans L'éclat d'obus (1915), à Stenay.

diverses idées autour de la dynastie mérovingienne et de Stenay, ville royale choisie par Dagobert II. Divers indices permettent d'identifier la ville imaginaire de Corvigny, dans L'éclat d'obus (1915), à Stenay.

Entre les deux fut publié L'or de Rennes (1967), or le roman intermédiaire de Leblanc, Le triangle d'or (1917), décrit la quête d'une fortune en or dans la propriété du nommé Essarès, rue RAYNouard, que les lupinologues tel Ferté identifient à Rennes dans le Razès...

Je ne vais pas tenter de démontrer plus avant cette hypothèse, d'une part parce que je ne connais pas assez bien l'ensemble de la "mythologie plantardienne", esquissée dans ces livres signés de Sède et développée ailleurs, et que je n'ai guère envie de l'étudier plus avant, étant tout à fait convaincu qu'il s'agit d'une totale mascarade, d'autre part parce que je sais que, quels que soient les arguments avancés, il subsistera toujours des failles, par lesquelles ne manqueront pas de s'engouffrer ceux qui veulent à tout prix croire à une énigme fabuleuse dans le Razès, ainsi la publication 20 ans après la mort de Cherisey, conformément à ses voeux, de Pierre et Papier dans lequel il avouait avoir fabriqué les principaux documents en cause, n'a pas suffi et les partisans de l'authenticité du message "à midi pommes bleues" ont mis à profit quelques contradictions de Cherisey pour réfuter ses allégations et par là même conforter leur position...

Or nous verrons que Cherisey n'est pas du tout quelqu'un dont on peut attendre un discours raisonnable. Par ailleurs les contradictions et les coïncidences les plus étranges semblent inhérentes à tout dossier, dès qu'on tente de l'approfondir sans oeillères. J'écris ceci non en rationaliste borné, acharné à extirper toute trace de merveilleux, mais parce qu'il me semble que le merveilleux réside précisément dans ces coïncidences, que je m'afflige de voir détournées de leur enseignement éventuel pour des histoires plutôt puériles de trésors cachés.

coïncidences les plus étranges semblent inhérentes à tout dossier, dès qu'on tente de l'approfondir sans oeillères. J'écris ceci non en rationaliste borné, acharné à extirper toute trace de merveilleux, mais parce qu'il me semble que le merveilleux réside précisément dans ces coïncidences, que je m'afflige de voir détournées de leur enseignement éventuel pour des histoires plutôt puériles de trésors cachés.

Mon précédent billet étudiait précisément de formidables coïncidences liées à RLC, mais avec une implication personnelle telle que nul n'était tenu d'en accepter l'intégralité. Ce qui suit est par contre une coïncidence absolue, probablement totalement inédite, et je dois de l'avoir repérée à la fantaisie de Cherisey.

Je demande un peu de patience avant d'y arriver.

Ce site donne les cinq premiers chapitres de Circuit, où Cherisey contait en 1971 l'itinéraire farfelu des jeunes Charlot et Marie-Madeleine vers Rennes-le-Château. Plantard et Sède y apparaissent sous les noms Valérien et Matras, tandis que Cherisey s'y met en scène sous le nom d'Amédée, son nom d'acteur, notamment dans le duo radiophonique Grégoire et Amédée qui le rendit célèbre, enchantant les amateurs de nonsense sur Paris-Inter jusqu'en 1960.

Circuit débute sur une interview d'Amédée par Matras, qui lui demande comment il a connu Roland Dubillard :

Cette édition populaire de 1968 est celle du Livre de Poche, qui a publié de 1962 à 1973 une quasi-intégrale Lupin avec une maquette commune, dont la principale caractéristique était l'étrange figure de deux hommes imbriqués l'un dans l'autre, un personnage typique de la Belle Epoque et Lupin, figure présente sur les 3 couvertures données plus haut.

celle du Livre de Poche, qui a publié de 1962 à 1973 une quasi-intégrale Lupin avec une maquette commune, dont la principale caractéristique était l'étrange figure de deux hommes imbriqués l'un dans l'autre, un personnage typique de la Belle Epoque et Lupin, figure présente sur les 3 couvertures données plus haut.

Elle n'a évidemment rien à voir avec les Grégoire et Amédée du roman. S'ils sont effectivement assassinés, dans le quartier de la future Maison de la Radio, ce sont deux personnages subalternes qui ne se connaissent pas. Par ailleurs Cherisey avait adopté le nom de scène Amédée dès 1949, bien avant de former en 1956 le duo avec Dubillard.

Si ceci n'est pas suffisant pour lui contester de s'être inspiré du concierge Amédée Vacherot, l'ensemble de ses déclarations ne semble guère fiable, ainsi Grégoire a bien l’air d’une femme déguisée en homme, et pour cause puisqu'il s'agit de Mme Mosgranem, maîtresse occasionnelle d'Essarès.

Note du 12/4/10 : l'indispensable dp m'a fait connaître Anacharsis à l'exposition, une curieuse oeuvre de Cherisey de 1958, signée Amédée. Le second volume s'achève sur un survol des Amédée dans la littérature, et il n'y est aucunement question du Triangle d'or.

Note du 12/4/10 : l'indispensable dp m'a fait connaître Anacharsis à l'exposition, une curieuse oeuvre de Cherisey de 1958, signée Amédée. Le second volume s'achève sur un survol des Amédée dans la littérature, et il n'y est aucunement question du Triangle d'or.

Enfin la question de savoir si Dubillard et Cherisey ont emprunté leurs pseudos au Triangle d'or reste secondaire, surtout parce qu'indécidable, et c'est la suite des déclarations d'Amédée qui débouche sur quelque chose d'extraordinaire :

Assez étrangement, la figure des deux personnages apparaît sur une carte d'époque, du nord-ouest de la France, alors que le roman se passe presque entièrement à Paris. Si Lupin et Belval suivent une péniche jusqu'à Mantes et Bonnières, ces lieux ne sont pas sur la carte, qui ne montre même pas la totalité du seul triangle lupinien connu, le triangle cauchois, entre Dieppe, Rouen et Le Havre.

S'il y a bien une ligne verticale traversant la carte, un examen attentif (cliquer pour agrandir) permet de voir que ce n'est nullement un méridien mais UN PLI de la carte (il n'y a pas d'autre méridien ou parallèle, et on distingue de nettes distorsions pour tout ce qui croise ce pli, notamment au haut de la carte dont les côtés forment un net angle).

Par ailleurs ce pli ne peut être confondu avec le méridien 0, que Cherisey est tout de même fondé à connaître puisque c'est le "fil rouge" de Circuit, sur la couverture duquel il figure et dont une première version était intitulée Le Méridien Zéro, mais la première curiosité est que le pli se trouve coïncider presque exactement avec le méridien 1 Ouest, par rapport au méridien 0 de Paris.

On peut le vérifier sur cette carte de 1928, Michelin 98-E.R., où apparaissent les méridiens 0, 1 et 2 Ouest.

Il est à peine possible, à cette échelle (cliquer pour agrandir), de différencier le pli (de la carte en couverture du Triangle d'or) du méridien 1. Au mieux je constate que le pli passe juste à gauche du cercle figurant Eu tandis que le méridien passe juste à droite, mais plus bas le pli comme le méridien passent juste à droite des Andelys (car sur cette carte seul le méridien 0 est une ligne droite, mais la projection cartographique semble une question fort complexe, que je n'ai guère envie d'approfondir.)

Il est à peine possible, à cette échelle (cliquer pour agrandir), de différencier le pli (de la carte en couverture du Triangle d'or) du méridien 1. Au mieux je constate que le pli passe juste à gauche du cercle figurant Eu tandis que le méridien passe juste à droite, mais plus bas le pli comme le méridien passent juste à droite des Andelys (car sur cette carte seul le méridien 0 est une ligne droite, mais la projection cartographique semble une question fort complexe, que je n'ai guère envie d'approfondir.)

A noter que bien que le méridien de Greenwich ait été adopté comme référence internationale en 1884, le méridien de Paris est toujours utilisé 44 ans plus tard (et je n'ai pas choisi cette carte par hasard en ma possession).

Je peux maintenant aborder la curiosité majeure : à partir du bas, le pli traverse trois lettres des inscriptions de la couverture, le u de Maurice (grossi deux fois ci-contre), le n de triangle, et enfin le I de LUPIN (anagramme de UN PLI), soit "un" et "I",

maintenant aborder la curiosité majeure : à partir du bas, le pli traverse trois lettres des inscriptions de la couverture, le u de Maurice (grossi deux fois ci-contre), le n de triangle, et enfin le I de LUPIN (anagramme de UN PLI), soit "un" et "I",  ce qui serait amusant pour le méridien "un" ou "I". Le pli traverse encore les chevilles de Lupin...

ce qui serait amusant pour le méridien "un" ou "I". Le pli traverse encore les chevilles de Lupin...

Si ce pli n'est pas le méridien 1, du moins s'y superpose-t-il si exactement que le méridien réel "un" ou "I" traverserait pareillement ces lettres "un" et "I".

Au chapitre XIII de Circuit, Cherisey cite une série de lieux traversés par le méridien 0, commentés selon sa fantaisie usuelle.

Cette coïncidence présente un autre aspect, lequel pourrait éventuellement être intentionnel, mais je n'y crois guère.

Il faut savoir que l'oeuvre de Leblanc a connu une certaine désaffection après sa mort, ainsi ses romans n'ont été réédités après la guerre que dans des éditions pour collectionneurs, et la parution de l'intégrale en Livre de Poche a été un pari hardi, réussi puisque la plupart des volumes sont régulièrement réédités, sous de nouvelles couvertures.

éditions pour collectionneurs, et la parution de l'intégrale en Livre de Poche a été un pari hardi, réussi puisque la plupart des volumes sont régulièrement réédités, sous de nouvelles couvertures.

La parution du Triangle d'or en 1968 a donc permis de découvrir ce roman méconnu, dont un prétendu lupinologue averti assurait la médiocrité en 1955 dans Bizarre n°11. Je partage pour ma part le jugement de Cherisey, bien que son résumé lapidaire "le sacrifice d’un nègre à la Croix-Rouge en 1917" soit pour le moins réducteur, sinon totalement trompeur.

Le Livre de Poche est souvent abrégé par les initiales LP (par exemple dans le Code prix qui figurait un temps sur chaque volume), or Lupin apparaît dans le 14e chapitre du Triangle d'or, Un étrange individu, où on n'apprend d'abord que ses initiales, L.P. :

initiales LP (par exemple dans le Code prix qui figurait un temps sur chaque volume), or Lupin apparaît dans le 14e chapitre du Triangle d'or, Un étrange individu, où on n'apprend d'abord que ses initiales, L.P. :

Ainsi pour cette première édition de ce LUPIN en LP, la carte en couverture montre UN PLI traversant les quatre éléments superposés à cette carte, les lettres INU des inscriptions présentes, et Les Pieds de LP...

En cherchant d'autres éditions du Triangle d'or, j'ai trouvé cette image représentant la couverture complète de la première édition en... LP, donc, où il apparaît que la carte se poursuit sur le dos et la 4e de couverture. Comme on n'y voit pas d'autre pli, je suppose qu'il s'agit du seul pli vertical d'une carte de la moitié nord de la France (comme ma carte 98-E.R.), et de fait le méridien 0 n'a d'autre justification que de passer par Paris, tandis que la ligne verticale à mi-chemin entre les longitudes extrêmes de notre territoire est proche du méridien 1.

A propos du jeu UN PLI, il me revient que le physicien David Bohm a forgé les concepts d'ordre implié et d'ordre explié pour décrire l'univers vu comme un hologramme. Sans entrer dans le détail, la couverture du Triangle d'or correspondrait bien à un ordre UNPLIé, et ne pas avoir respecté la confidentialité de ce pli pourrait bien me valoir une EXPLIation éternelle.

que le physicien David Bohm a forgé les concepts d'ordre implié et d'ordre explié pour décrire l'univers vu comme un hologramme. Sans entrer dans le détail, la couverture du Triangle d'or correspondrait bien à un ordre UNPLIé, et ne pas avoir respecté la confidentialité de ce pli pourrait bien me valoir une EXPLIation éternelle.

de Maurice Leblanc à l'affaire de Rennes-le-Château (RLC). S'il n'a pas été le premier, Patrick Ferté donne en 1992 dans son Arsène Lupin Supérieur Inconnu une profusion d'échos propre à interroger ceux qui, comme moi, ont le plus grand mal à prendre l'affaire au sérieux.

de Maurice Leblanc à l'affaire de Rennes-le-Château (RLC). S'il n'a pas été le premier, Patrick Ferté donne en 1992 dans son Arsène Lupin Supérieur Inconnu une profusion d'échos propre à interroger ceux qui, comme moi, ont le plus grand mal à prendre l'affaire au sérieux.Les récents approfondissements contés ici m'ont conduit à une hypothèse : et si les coïncidences entre l'oeuvre de Leblanc et l'affaire RLC ne témoignaient pas de la transmission par Leblanc d'un quelconque savoir ésotérique, mais plutôt d'une influence essentielle de son oeuvre sur les manipulateurs à l'origine de la mystification ?

A noter illico qu'il ne s'agit que d'imaginer une influence prépondérante, car il a

été récemment démontré que la photo de la "Borne ALCOR" près de RLC, une des "preuves" de l'affaire, était un document trafiqué et que la pierre originale, retrouvée (voir ici, temps 44'), n'avait jamais porté l'expression Ad lapidem currebat olim regina, imaginée par Leblanc dans La Comtesse de Cagliostro (mais les faussaires avaient laissé à leurs victimes le soin de cette identification).

été récemment démontré que la photo de la "Borne ALCOR" près de RLC, une des "preuves" de l'affaire, était un document trafiqué et que la pierre originale, retrouvée (voir ici, temps 44'), n'avait jamais porté l'expression Ad lapidem currebat olim regina, imaginée par Leblanc dans La Comtesse de Cagliostro (mais les faussaires avaient laissé à leurs victimes le soin de cette identification).Si RLC a focalisé l'attention, le trio des manipulateurs, Cherisey-Plantard-Sède, l'intégrait à un "triangle d'or" Gisors-Stenay-RLC, qui correspondrait avec une parfaite adéquation aux trois romans de guerre de Leblanc. Trois ouvrages en apparence indépendants parurent sur ces lieux, sous la seule signature de Gérard de Sède, mais dont le trio se partageait les droits d'auteur.

Ce fut d'abord

Les templiers sont parmi nous (1963), révélant la présence dans une salle souterraine de Gisors de 30 coffres... L'affaire aujourd'hui oubliée fit tant de bruit à l'époque que Malraux organisa une campagne de fouilles. Ces 30 coffres rappellent la salle souterraine de L'île aux 30 cercueils (1919), dont le plafond est soutenu par 30 pierres dressées correspondant à 30 menhirs en surface. Il y a un Prieuré dans cette île SIllONnée d'un réseau de communications souterraines, évoquant le Prieuré de Sion, et ce Prieuré est habité par un Antoine, fêté le 17 janvier...

Les templiers sont parmi nous (1963), révélant la présence dans une salle souterraine de Gisors de 30 coffres... L'affaire aujourd'hui oubliée fit tant de bruit à l'époque que Malraux organisa une campagne de fouilles. Ces 30 coffres rappellent la salle souterraine de L'île aux 30 cercueils (1919), dont le plafond est soutenu par 30 pierres dressées correspondant à 30 menhirs en surface. Il y a un Prieuré dans cette île SIllONnée d'un réseau de communications souterraines, évoquant le Prieuré de Sion, et ce Prieuré est habité par un Antoine, fêté le 17 janvier...En 1971 paraît La race fabuleuse, agitant

diverses idées autour de la dynastie mérovingienne et de Stenay, ville royale choisie par Dagobert II. Divers indices permettent d'identifier la ville imaginaire de Corvigny, dans L'éclat d'obus (1915), à Stenay.

diverses idées autour de la dynastie mérovingienne et de Stenay, ville royale choisie par Dagobert II. Divers indices permettent d'identifier la ville imaginaire de Corvigny, dans L'éclat d'obus (1915), à Stenay.Entre les deux fut publié L'or de Rennes (1967), or le roman intermédiaire de Leblanc, Le triangle d'or (1917), décrit la quête d'une fortune en or dans la propriété du nommé Essarès, rue RAYNouard, que les lupinologues tel Ferté identifient à Rennes dans le Razès...

Je ne vais pas tenter de démontrer plus avant cette hypothèse, d'une part parce que je ne connais pas assez bien l'ensemble de la "mythologie plantardienne", esquissée dans ces livres signés de Sède et développée ailleurs, et que je n'ai guère envie de l'étudier plus avant, étant tout à fait convaincu qu'il s'agit d'une totale mascarade, d'autre part parce que je sais que, quels que soient les arguments avancés, il subsistera toujours des failles, par lesquelles ne manqueront pas de s'engouffrer ceux qui veulent à tout prix croire à une énigme fabuleuse dans le Razès, ainsi la publication 20 ans après la mort de Cherisey, conformément à ses voeux, de Pierre et Papier dans lequel il avouait avoir fabriqué les principaux documents en cause, n'a pas suffi et les partisans de l'authenticité du message "à midi pommes bleues" ont mis à profit quelques contradictions de Cherisey pour réfuter ses allégations et par là même conforter leur position...

Or nous verrons que Cherisey n'est pas du tout quelqu'un dont on peut attendre un discours raisonnable. Par ailleurs les contradictions et les

coïncidences les plus étranges semblent inhérentes à tout dossier, dès qu'on tente de l'approfondir sans oeillères. J'écris ceci non en rationaliste borné, acharné à extirper toute trace de merveilleux, mais parce qu'il me semble que le merveilleux réside précisément dans ces coïncidences, que je m'afflige de voir détournées de leur enseignement éventuel pour des histoires plutôt puériles de trésors cachés.

coïncidences les plus étranges semblent inhérentes à tout dossier, dès qu'on tente de l'approfondir sans oeillères. J'écris ceci non en rationaliste borné, acharné à extirper toute trace de merveilleux, mais parce qu'il me semble que le merveilleux réside précisément dans ces coïncidences, que je m'afflige de voir détournées de leur enseignement éventuel pour des histoires plutôt puériles de trésors cachés.Mon précédent billet étudiait précisément de formidables coïncidences liées à RLC, mais avec une implication personnelle telle que nul n'était tenu d'en accepter l'intégralité. Ce qui suit est par contre une coïncidence absolue, probablement totalement inédite, et je dois de l'avoir repérée à la fantaisie de Cherisey.

Je demande un peu de patience avant d'y arriver.

Ce site donne les cinq premiers chapitres de Circuit, où Cherisey contait en 1971 l'itinéraire farfelu des jeunes Charlot et Marie-Madeleine vers Rennes-le-Château. Plantard et Sède y apparaissent sous les noms Valérien et Matras, tandis que Cherisey s'y met en scène sous le nom d'Amédée, son nom d'acteur, notamment dans le duo radiophonique Grégoire et Amédée qui le rendit célèbre, enchantant les amateurs de nonsense sur Paris-Inter jusqu'en 1960.

Circuit débute sur une interview d'Amédée par Matras, qui lui demande comment il a connu Roland Dubillard :

AMEDEE – C’est toute une histoire qui remonte à l’inénarrable tandem « Grégoire et Amédée » où il était Grégoire et moi l’autre.

MATRAS – On ne vous entend plus à la radio.

AMEDEE – En effet, au moment ou la R.T.F. colonisa son carton à chapeaux du quai de Passy, se réduisit aux décimales O.R.T.F. et rabattit le couvercle sur sa tête, Grégoire et Amédée durent se séparer pour des raisons de sécurité : quelqu’un, tirant sur la virgule formant clapet, aurait pu nous réduire au niveau du commun où il n’est point d’inénarrable qui tienne.

MATRAS – Y a-t-il un rapport entre Grégoire et ce fameux abbé du même nom qui en 1792 réclama la liberté du culte pour les habitants du Mont Blanc et dont Victor Hugo déclara qu’il venait au sénat pour garnir un banc vide ?

AMEDEE – Peut-être bien, mais il faut vous dire que le duo Grégoire et Amédée est emprunté au « Triangle d’or », une aventure d’Arsène Lupin. Grégoire a l’air d’une femme déguisée en homme jusqu’au moment où l’on reconnait en lui un homme. Amédée pour sa part est un concierge bavard.

Et bien, figurez-vous que tous deux meurent assassinés pas tellement loin du quai de Passy où est l’O.R.T.F.

On peut les voir en deuil d’eux-mêmes sur la couverture de l’édition populaire publiée en 1968 (...)

Cette édition populaire de 1968 est

celle du Livre de Poche, qui a publié de 1962 à 1973 une quasi-intégrale Lupin avec une maquette commune, dont la principale caractéristique était l'étrange figure de deux hommes imbriqués l'un dans l'autre, un personnage typique de la Belle Epoque et Lupin, figure présente sur les 3 couvertures données plus haut.

celle du Livre de Poche, qui a publié de 1962 à 1973 une quasi-intégrale Lupin avec une maquette commune, dont la principale caractéristique était l'étrange figure de deux hommes imbriqués l'un dans l'autre, un personnage typique de la Belle Epoque et Lupin, figure présente sur les 3 couvertures données plus haut.Elle n'a évidemment rien à voir avec les Grégoire et Amédée du roman. S'ils sont effectivement assassinés, dans le quartier de la future Maison de la Radio, ce sont deux personnages subalternes qui ne se connaissent pas. Par ailleurs Cherisey avait adopté le nom de scène Amédée dès 1949, bien avant de former en 1956 le duo avec Dubillard.

Si ceci n'est pas suffisant pour lui contester de s'être inspiré du concierge Amédée Vacherot, l'ensemble de ses déclarations ne semble guère fiable, ainsi Grégoire a bien l’air d’une femme déguisée en homme, et pour cause puisqu'il s'agit de Mme Mosgranem, maîtresse occasionnelle d'Essarès.

Note du 12/4/10 : l'indispensable dp m'a fait connaître Anacharsis à l'exposition, une curieuse oeuvre de Cherisey de 1958, signée Amédée. Le second volume s'achève sur un survol des Amédée dans la littérature, et il n'y est aucunement question du Triangle d'or.

Note du 12/4/10 : l'indispensable dp m'a fait connaître Anacharsis à l'exposition, une curieuse oeuvre de Cherisey de 1958, signée Amédée. Le second volume s'achève sur un survol des Amédée dans la littérature, et il n'y est aucunement question du Triangle d'or.Enfin la question de savoir si Dubillard et Cherisey ont emprunté leurs pseudos au Triangle d'or reste secondaire, surtout parce qu'indécidable, et c'est la suite des déclarations d'Amédée qui débouche sur quelque chose d'extraordinaire :

(...) On peut les voir en deuil d’eux-mêmes sur la couverture de l’édition populaire publiée en 1968, ayant à côté d’eux le méridien 0 sur la carte de France. « Le Triangle d’or » est un bon roman traitant du sacrifice d’un nègre à la Croix-Rouge en 1917. (...)

L’allusion au méridien 0 n’est pas tombée dans l’oreille d’un sourd. Valérien avait insisté auprès d’Amédée pour qu’il la fasse et auprès de Matras pour qu’il lui fasse passer un examen. Sujet pas mal austère que cette ligne imaginaire dont on sait qu’elle est jalonnée par l’observatoire de Paris. Amédée pense s’en tirer par cette anecdote. (...)

Assez étrangement, la figure des deux personnages apparaît sur une carte d'époque, du nord-ouest de la France, alors que le roman se passe presque entièrement à Paris. Si Lupin et Belval suivent une péniche jusqu'à Mantes et Bonnières, ces lieux ne sont pas sur la carte, qui ne montre même pas la totalité du seul triangle lupinien connu, le triangle cauchois, entre Dieppe, Rouen et Le Havre.

S'il y a bien une ligne verticale traversant la carte, un examen attentif (cliquer pour agrandir) permet de voir que ce n'est nullement un méridien mais UN PLI de la carte (il n'y a pas d'autre méridien ou parallèle, et on distingue de nettes distorsions pour tout ce qui croise ce pli, notamment au haut de la carte dont les côtés forment un net angle).

Par ailleurs ce pli ne peut être confondu avec le méridien 0, que Cherisey est tout de même fondé à connaître puisque c'est le "fil rouge" de Circuit, sur la couverture duquel il figure et dont une première version était intitulée Le Méridien Zéro, mais la première curiosité est que le pli se trouve coïncider presque exactement avec le méridien 1 Ouest, par rapport au méridien 0 de Paris.

On peut le vérifier sur cette carte de 1928, Michelin 98-E.R., où apparaissent les méridiens 0, 1 et 2 Ouest.

Il est à peine possible, à cette échelle (cliquer pour agrandir), de différencier le pli (de la carte en couverture du Triangle d'or) du méridien 1. Au mieux je constate que le pli passe juste à gauche du cercle figurant Eu tandis que le méridien passe juste à droite, mais plus bas le pli comme le méridien passent juste à droite des Andelys (car sur cette carte seul le méridien 0 est une ligne droite, mais la projection cartographique semble une question fort complexe, que je n'ai guère envie d'approfondir.)

Il est à peine possible, à cette échelle (cliquer pour agrandir), de différencier le pli (de la carte en couverture du Triangle d'or) du méridien 1. Au mieux je constate que le pli passe juste à gauche du cercle figurant Eu tandis que le méridien passe juste à droite, mais plus bas le pli comme le méridien passent juste à droite des Andelys (car sur cette carte seul le méridien 0 est une ligne droite, mais la projection cartographique semble une question fort complexe, que je n'ai guère envie d'approfondir.)A noter que bien que le méridien de Greenwich ait été adopté comme référence internationale en 1884, le méridien de Paris est toujours utilisé 44 ans plus tard (et je n'ai pas choisi cette carte par hasard en ma possession).

Je peux

maintenant aborder la curiosité majeure : à partir du bas, le pli traverse trois lettres des inscriptions de la couverture, le u de Maurice (grossi deux fois ci-contre), le n de triangle, et enfin le I de LUPIN (anagramme de UN PLI), soit "un" et "I",

maintenant aborder la curiosité majeure : à partir du bas, le pli traverse trois lettres des inscriptions de la couverture, le u de Maurice (grossi deux fois ci-contre), le n de triangle, et enfin le I de LUPIN (anagramme de UN PLI), soit "un" et "I",  ce qui serait amusant pour le méridien "un" ou "I". Le pli traverse encore les chevilles de Lupin...

ce qui serait amusant pour le méridien "un" ou "I". Le pli traverse encore les chevilles de Lupin...Si ce pli n'est pas le méridien 1, du moins s'y superpose-t-il si exactement que le méridien réel "un" ou "I" traverserait pareillement ces lettres "un" et "I".

Au chapitre XIII de Circuit, Cherisey cite une série de lieux traversés par le méridien 0, commentés selon sa fantaisie usuelle.

Cette coïncidence présente un autre aspect, lequel pourrait éventuellement être intentionnel, mais je n'y crois guère.

Il faut savoir que l'oeuvre de Leblanc a connu une certaine désaffection après sa mort, ainsi ses romans n'ont été réédités après la guerre que dans des

éditions pour collectionneurs, et la parution de l'intégrale en Livre de Poche a été un pari hardi, réussi puisque la plupart des volumes sont régulièrement réédités, sous de nouvelles couvertures.

éditions pour collectionneurs, et la parution de l'intégrale en Livre de Poche a été un pari hardi, réussi puisque la plupart des volumes sont régulièrement réédités, sous de nouvelles couvertures.La parution du Triangle d'or en 1968 a donc permis de découvrir ce roman méconnu, dont un prétendu lupinologue averti assurait la médiocrité en 1955 dans Bizarre n°11. Je partage pour ma part le jugement de Cherisey, bien que son résumé lapidaire "le sacrifice d’un nègre à la Croix-Rouge en 1917" soit pour le moins réducteur, sinon totalement trompeur.

Le Livre de Poche est souvent abrégé par les

initiales LP (par exemple dans le Code prix qui figurait un temps sur chaque volume), or Lupin apparaît dans le 14e chapitre du Triangle d'or, Un étrange individu, où on n'apprend d'abord que ses initiales, L.P. :

initiales LP (par exemple dans le Code prix qui figurait un temps sur chaque volume), or Lupin apparaît dans le 14e chapitre du Triangle d'or, Un étrange individu, où on n'apprend d'abord que ses initiales, L.P. : Il l’examina. Mince, les épaules larges, le teint mat, une fine moustache aux lèvres, quelques cheveux gris aux tempes, l’inconnu semblait avoir tout au plus une cinquantaine d’années. La coupe de ses vêtements indiquait un grand souci d’élégance. Il lut aussi les initiales qui ornaient la coiffe d’un chapeau posé sur l’herbe : L. P.On apprendra ensuite que l'étrange individu est don Luis Perenna (anagramme d'Arsène Lupin), identité conservée par Lupin dans plusieurs aventures ultérieures.

Ainsi pour cette première édition de ce LUPIN en LP, la carte en couverture montre UN PLI traversant les quatre éléments superposés à cette carte, les lettres INU des inscriptions présentes, et Les Pieds de LP...

En cherchant d'autres éditions du Triangle d'or, j'ai trouvé cette image représentant la couverture complète de la première édition en... LP, donc, où il apparaît que la carte se poursuit sur le dos et la 4e de couverture. Comme on n'y voit pas d'autre pli, je suppose qu'il s'agit du seul pli vertical d'une carte de la moitié nord de la France (comme ma carte 98-E.R.), et de fait le méridien 0 n'a d'autre justification que de passer par Paris, tandis que la ligne verticale à mi-chemin entre les longitudes extrêmes de notre territoire est proche du méridien 1.

A propos du jeu UN PLI, il me revient

que le physicien David Bohm a forgé les concepts d'ordre implié et d'ordre explié pour décrire l'univers vu comme un hologramme. Sans entrer dans le détail, la couverture du Triangle d'or correspondrait bien à un ordre UNPLIé, et ne pas avoir respecté la confidentialité de ce pli pourrait bien me valoir une EXPLIation éternelle.

que le physicien David Bohm a forgé les concepts d'ordre implié et d'ordre explié pour décrire l'univers vu comme un hologramme. Sans entrer dans le détail, la couverture du Triangle d'or correspondrait bien à un ordre UNPLIé, et ne pas avoir respecté la confidentialité de ce pli pourrait bien me valoir une EXPLIation éternelle.